“The Man” who called “TOSCO”

ホセ・ルイス・コルテス

(1994年)

1. フェリシダージ

2.いそしぎ

3.インセンサテス

4.メディタシオン

5.黒いオルフェ

6.ウェーブ

7.ヴェルシオン・デ・ベルチンズ・サンバ

8.ムラカミズ・ワイフ

9.ファベラ

アルバムのブックレットより

トスコと呼ばれる男

キューバヘ

首都ハバナにはそれこそ無数のコンサート会場がある。ガルシア・ロルカ劇場やカール・マルクス劇場のようなオペラやクラシックバレエもできるシアターから、ディスコ、キャバレー、ナイトクラブ、野外劇場、レストランシアター、バー、照明設備のあるパティオ、そして路上まで、さまざまな場所で週末にライブが行なわれる。

私は過去八回キューバを訪れた。もちろんツーリストとして行動しているので行動範囲も限られている。今、キューバと言えば、極端に悪化した経済状態のニュースばかりが目についてしまう。確かにガソリンを中心にしたモノ不足は私達の想像を越えたものがあるが、ロシアのような粗悪な政治的様相は、表面上は見られない。それに、私が今までに旅した中南米諸国、つまりアルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ボリビア、メキシコなどだが、国全体が腐りきっているような印象を受けた。

「何て貧しい国なんだ、貧乏な人々を見るためにボクはハバナに来たんじゃない」と言ったイタリア人の貿易商に、私の友人のアルゼンチン在住のカメラマンが言った言葉、「ボリビアやペルーやコロンビアに行ってみたことがあるか?他の中南米の国はこのキューバより百万倍、貧しいんだ」ボリビアやパラグアイのスラムを一日でも見れば、「百万倍」という言い方が大げさではないことがわかる。

キューバは、わかりやすく、健康な国だが、私はここで、社会学的な分析をするつもりはない。私が紹介したいのは一人のアーティストである。彼の名前は、ホセ・ルイス・コルテス、NGラ・バンダというコンテンポラリー・オルケスタのリーダーだ。

熱気の中での出会い

ホセ・ルイス・コルテスに初めて会ったのは1992年の3月、4回目のキューバ訪間の時だった。野外ディスコ『トロピカル』(正式な名称はサロン・ロサード・ベニー・モレ)で、初めてNGラ・バンダのライブを見に行った夜だった。

『トロピカル』は水のない巨大なプールのようなコンサート会場で、昼間に主に年長者向きのオールドスタイルのライブがあり、週末の夜は若者向きにバリバリの人気バンドが登場する。椅子を並べたらせいぜい1000~1500のキャパのところに5000人以上の人間を詰め込む。二部制で、一部は大体夜の9時頃始まり、NGのような人気バンドが登場するのは深夜の1時頃である。坐わるところのない会場で客は(入場料は日本円で百円くらい)、5〜6時間、トロピカル特製のビールを飲みながら待つことになる。このビールは売店(といってもビールしかない)のタンクで作られ、そのまま客が各自で持ってきたさまざまな容器に注がれる。一人につき一杯、ということになっているが、ほとんどの人はプラスチック製のミネラルウォーターの空ビンを持ってくる。中には手鍋や運搬用ミルクタンクを持参するのもいる。

ビールは、うまいという人もいるが、荒っぽく造られているので相当酒には自信のある私でも紙のジョッキで一杯飲むとひぎにきて、日まいがして気分が野獣のようになってしまう。肩や肘が触れ合うほどの密集で若い連中がそのビールを飲みながら人気バンドの登場を待つわけだから、当然ケンカが起きる。プールの底のような場所なので風も通らず熱気が充満するのもケンカの一因となる。

カリブの血と刃物が組み合わさって、惨事が起こることもあって、ケンカが発生すると警察がすぐに介入してくる。介入のやり方は実にシンプルで双方を硬質ゴムの警棒で殴って気絶させズルズルと隅へ引っ張っていくのだ。

私は外国人及びVIP用のテラスにいたが3時間ほど待っている間に約10件のケンカを見た。硬質ゴムでいきなり殴りつけるやる方には最初驚いたが、彼らの中ではあまリシリアスに受けとめられていなくて、残酷な感じも悲惨さもなく、すべては熱気の中に、湿気のある重い空気の中に吸い込まれていくようだった。

そういう中で私はホセ・ルイス・コルテスに会った。NGラ・バンダの音楽はCDで聞いて知っていたので、あのセンシティブな演奏をするバンドのリーダーがこの人か、と意外だ

った。ホセ・ルイスは、白のスーツ、黒の光りもののシャツに赤いネクタイをして、蛇皮のブーツを履いていたのである。とても音楽家には見えなかった。

「日本からやって来た作家です」と通訳が紹介すると、ぶっきら棒にうなずいて、ラムのボトルをテーブルに「ドンッ」と置き、「まあ、やってくれ」と非常に尊大に言った。何て偉そうな奴だ、と思った。どこかの組の二代目のようだった。それが初めての出会いだった。

熱帯のシャワーの前

『トロピカル』の翌々日、彼らがリハーサルをやっているというので出かけて行った。その日、ハバナはものすごいシャワーに見舞われ、道路は河と化し、あちこちで旧ソ連製の乗用車ラダがボンネットを開けて立ち往生していた。

私は熱帯のシャワーやスコールが好きだ。日本の夕立ちのような情緒がない。雨がやって来る前、空はまずあっという間に暗くなる。音もなく柔らかで厚いシャッターが降りていく感じ、昼と夜の他に、「熱帯のシャワーの前」という夕暮れとも違う灰色の時間帯が存在するのだ。雨が落ちてくる前に、セクシーな冷たい風が吹く。水を口に含んだ女の舌による愛撫のような風、そして、一粒、二粒と雨が落ちてきて、あとはシンフォニーのエンディングに似た状態が続く。

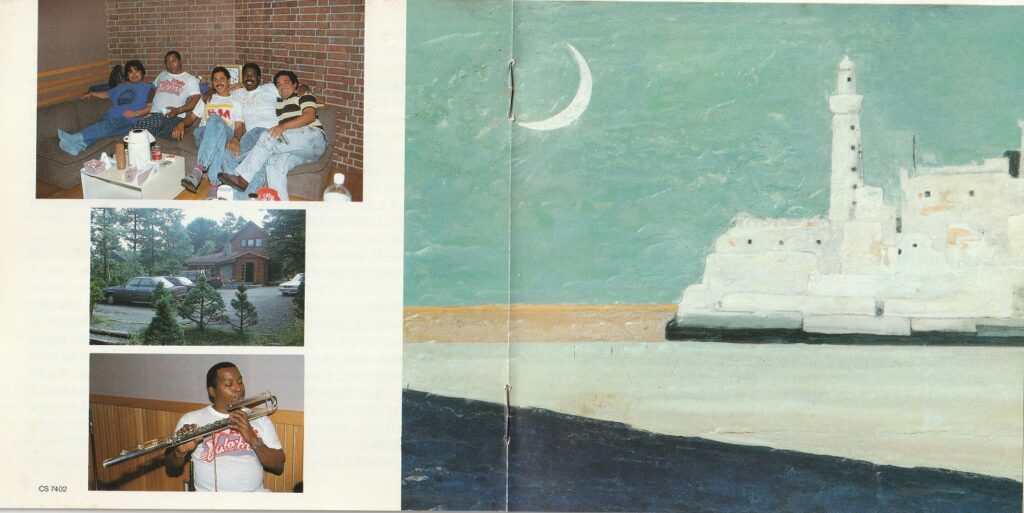

リハーサルと聞いて、どこかスタジオのような場所でやっているものと思っていたのだが違った。キューバを代表するコンテンポラリー・オルケスタは、メンバーの一人のクレゴというトランペッターの母親の家の庭で楽器を並べていたのだった。私が中学生の頃キンクスのコピーバンドをやってて友人の家のガレージでやっていたのと雰囲気は同じだった。

シャワーのために、車を持っていないメンバーの到着が遅れていた。メイン・ボーカルのトニー・カラは乗り合いバスでリハの会場にやって来るあだった。メンバーがそろわずにグループとしての演奏ができず、ホセ・ルイスはフルートを吹き始めた。今考えると、それは私へのサービスだったのだろう。

雨が完全にあがって、厚く柔らかなシャッターのような雲に切れ目ができ始めていた。切れ目から光の束が幾層にも重なって差し込み、雲は異様な速さで移動していた。シャワーの直前に吹くものとは別の種類の、肌に優しい風がそよいできて、庭の椰子やマングローブやマンゴの樹々がゆっくりゆっくりと揺れていて、私はその驚異的なフルートの音を聞いた。

そんなフルートは聞いたことがなかった。ブレスの長さ、濁りのまったくない透明な音色、音の上昇や下降時のトリルにおけるとんでもないスピード、音が、何か輝きを発するものとして目に見えるようだった。

感覚を解放する快楽

キューバ音楽に触れたのは映画『トパーズ』のテーマにロス・バン・バンの曲を使ってからで、九一年の六月に初めて現地を訪れた。最初からキューバ音楽に染まってしまったわけではない。キューバ音楽は、誰にでもすぐわかるものではない。聞く側にも、あるコードを要求する。そのコードそのものはシンプルだ。

「感覚を解放して、音楽だけを受容する」というものだ。キューバ音楽を聞くようになってからやっと気付いたのだが、私達は音楽に付随する情報も合わせて受けとっている。モーツァルトという固有名詞も情報だし、ヘルベルト・フォン・カラヤンも、ルチアーノ・パバロッティも、ウィーン・フィルも、情報である。同様に、ハードコア、シカゴのファンク、マイアミのハウス、ロンドンのテクノ、べルリンのノイズ、といったものも情報で、それに、今ニューヨークのクラブシーンで、とか、ロンドンのDJが選んだ、とか、ワーグナーが最後に残した、とか、ジム・ジャームッシュの映画で、とかいう情報が付け加えられ

てくると、私達の受容器には、音楽ではなく、情報が吸い込まれることになる。

今でも忘れることのない瞬間がある。

それは三回目のキューバ、ホテル「リビエラ」のベランダでのことだった。コンパクト

の再生装置をベランダに持ってきて、ほとんど180度、海を見渡しながらフルボリュームで新旧のキューバ音楽を聴いた。ハバナの海と空は、重化学工業が存在しないために恐らく世界一美しい。環境問題の正しい答えの一つはキューバにある、と思えるくらい美しい。それは、ありとあらゆる余分な社会的情報を、麻薬が神経の代謝物質や伝達物質に作用するのと同じように、消し去る。

音楽だけが私の受容器に入ってきた。それは宗教的でありながら生理的な体験で、私には一生わからないことだが、Gスポットとオルガスムの発見というのはこういうことではないかと想像してしまったほどだ。

音楽だけ、つまりさまざまに組み合わされた音だけが、受容器に付着していくのがわかった。それは、フェリーニのあるカットや、F1マシンの加速力や、極地でのオーロラのカラーや、ボッティチェルリの絵と同じように、説明を一切必要としないものだった。

そうやって私はキューバ音楽によって、「音楽」に目覚めることができたのである。一度オルガスムヘ至る方法を憶えた受容器は、ごく自然に、シンプル極まる判断を、ジャンルに関係なく下すようになった。

無限に続く音楽

1992年と1993年、私はNGラ・バンダのコンサートをプロデュースした。レーベル会社も作り、主に新録音で新しく、より発展的なキューバ音楽をホセ・ルイスが作っていくのを手伝いたいと思ったのだ。他のアーティストに対してそういう気持ちになるのは初めてだった。

1992年のコンサートの後、ホセ・ルイス・コルテスのフルートソロのCDを作った。山中湖の林の中にあるスタジオでホセ・ルイスは平均して一日に十二時間以上フルートを吹いた。それは私にとって大げさに言えば、宗教的な体験だった。キューバの持つ力の秘密に少しだけ触れたような気がしたのだ。

まずホセ・ルイスにフルートをプレゼントした。ヤマハの最高級のモデルである。そういうパトロンめいたことをしたのも初めてだった。最高級といってもハンドメイドの総銀製といったものではないのに、ホセ.ルイスは子供のよぅに喜んでくれて、「こんなにいいことがあった後には、必ず相応の悪いことが起きると予想されるのでこれはお祓いをする必要がある」と言って、実際に渋谷ヤマハの管楽器売り場の隅で、サンテリアというアフロ・カリビァンの宗教儀式を行った。私は、良い音を出せるフルートをホセ・ルイスに吹いて欲しかったし、私がプレゼントした楽器でこの天才が演奏し続けると思うと、生きのびていく希望さえ持てるような気がしたのだ。

山中湖で、ホセ・ルイスはピッコロ、バスフルート、フルートを、スタジオだけではなく宿舎のコテージでも吹いていた。寝る時と食事とシャワーとトイレ以外、すべてフルートを吹いていた。ある人の証言によると、「起きろよ、もう昼だよ、メシを食わないと食堂が閉っちゃうよ」と揺すって起こすと、目を覚まし、フルートを探してそのままベッドの中で吹き始めたそうだ。

私が目を覚まして、遅い朝食をとり、林の中をスタジオまで歩いていくと、ホセ・ルイスのいるコテージから必ずフルートの音が聞こえてきた。またやってるな、と私は微苦笑しながら歩くのだが、それはその日のインプロビゼーションのためにやっているので耳慣れていない新鮮なフレーズがあり、つい足が止まってしまうのだった。うん、やっぱりいいフレーズだな、と聞いているうちに、ふいに何かが現われる。消えてしまうのは自意識で、現われてくるものの正体はよくわからない。ただ何か不吉なもの、胸がザワザワと騒ぐものだ。

霧が残る林で、風や木の枝のぎわめきや鳥の鳴き声にまじり合った、またそれらから遠く際立つようにフルートの音は響いて、私は自意識と共に時間の感覚が失われていくのがわかった。

それは不思議な体験で、例えば夕暮れのタンジールの丘の上でコーランを聞く、というのとも少し違っている。神秘的な体験でありながら、その神秘性が、物理学的なクォリティと数学的配列によるものだと、はっきり理解して、そのフルートを聞いているのである。「自分はいつたいいつからこのフルートソロを聞いているのか?聞き始めて今どのくらいの時間が経過したのか?」そういうことがわからなくなって、フルートの音だけが目に見えるようなもので、手で触れられそうなものとして圧倒的なスピードで流れていき、日常的な時間の感覚がなくなっていく。

インプロビゼーションにおける想像力と構成力、つまりリホセ・ルイスの演奏能力が日常的な時間の感覚を消すわけだが、それはキューバにおける音楽の本質と深く関わっている。

それはサンテリアの一種である。ルンバなどの、キューバ独自の伝統的なダンスにもその特色は残っていて、その場合の音楽は本質的に無限に続くものとして演奏されるのである。

神との和解

あれは「カーニバルの朝(黒いオルフェ)」のソロを録っている時だった。その部分の録音が始まったのは夜中の一時過ぎで、私達は全員、ひどく疲れていた。ゴリラのような上半身とライオンのような下半身と水球選手のような肺活量を持つホセ・ルイスも、「さすがに少し唇がしびれてきたぜ」と、もらすくらい疲れていた。録音は、すでに十二時間も続いていて、気つけ薬だと言いながら、ずっとビールやラムやウイスキーやコニャックを飲んでいたので、酔つ払うことはないが、フラフラだった。

こんな状態ではそのうちホセ・ルイスは倒れてしまうのではないかと、同じく倒れてしまいそうな私は心配していた。8分あまりの長い長いソロを十回、二十回と休みなしに吹いて、その度に、ミキサーに向かって、「ダメだ、全部消せ」と叫んでいた。

三十回、四十回とテイクが重なるにつれて、スタジオ全体が異様な緊張に包まれていくのがわかった。ホセ・ルイスはどんどん疲労していきその証拠にブレスがしだいに乱れ、短くなっていった。あしたにした方がいい、疲れていてはいいものはできない、と私がキューバを知らなかったらそう思い、ホセ・ルイスにそう言っただろう。

だが、キューバにおける音楽の位置は、休日の午後を優雅に充実して過ごす、といったものとは正反対のところにあるのだ。

砂糖キビ刈りからクタクタに疲れて黒人奴隷が住家である堀立て小屋に戻ってくる、あるいは港湾労働を終えた白人移民がボロボロになって都市部のスラムに帰って来る。(昔の話だ、革命後はスラムはない)彼らの音楽はそこから始まるのである。ルンバやソンやコンガ(フィエスタの行進の音楽。楽器名ではない)が始まり、歌い、踊って、彼らは、解放され、正当な疲労と、生きのびるための活力を得るのだ。そういう場所で必要なものは、クラシックに代表される楽章としての物語性や、フォークソングやフォルクローレや日本のロックに代表される(ああ、気持ちが悪い、吐きそうだ)「そうだ、みんな仲間じゃないか」といった共同体意識ではない、強く、美しく、アグレッシブでかつエレガントな、「反復」なのだ。

疲れたからまたあした、というのは、生まれついた土地に永遠に住むことを共同体から許された人々の考え方だと思う。

「オレはフルートを吹くのを止めないぞ、死ぬまで吹いてやる、今、オレは神と格闘しているんだ」

そういうことを言いながらホセ・ルイスは吹き続けた。だめだ消せ、もう一度、フルートのソロが8分、だめだ消せ、もう一度、それの繰り返しで、私までが意識がもうろうとしてきて、まるで妙に明るくて美しい色彩の悪夢の中にいるような感じになってきた。そうやって夜が明けてきた頃、ホセ・ルイスは、OKテイクとなって信じられないソロを吹いたのだった。モニター室で同いていた全員が茫然となり、一人いた女性は泣き出してしまった。キューバ人であるビアノのミゲル・アンヘルまでが、信じられない、と十回呟いた。

「神と仲直りした、それで神が味方してくれた」

そう言いながらモニター室に戻って来たホセ・ルイスは、まったく疲労の痕跡がなく、まるでサウナの後みたいな顔をしていた。私は、本当にそんなことはほとんどないのだが、何かわけのわからない偉大なものの存在を感じて、鳥肌が消えなかった。

「自然」とは関係性にすぎない

長々とキューバの音楽を、ホセ・ルイス・コルテスというミュージシャンのことを、この「自然」をテーマとする雑誌に書いてきたが、それには理由がある。キューバにももちろん「自然」はある。ゲバラやカストロがたてこもった東部のシエラ・マエストラは、今だに深いジャングルのままだし、バラデロというリゾート地には私が知る限り世界一美しい海がある。だが、私はキューバヘ行ってダイビングをしようとは思わないし、ジープに乗ってシエラ・マエストラに登ってみようとも思わない。

ただ、「自然」より人間が好きだ、などと書くつもりでもない。キューバにおいて、最も強

く私を捉えたのが音楽だった、というだけのことだ。

今までに私は多くの印象深い「自然」を体験した。ラップランドにおけるオーロラ、マレーシアの虎のいるジャングル、沈船が重なるミクロネシアの深海、夏の北アラスカの沈むことのない太陽、サハラの熱風と砂嵐と夕日、ネグロイドが住むビルマ湾の孤島、だが「自然」という言葉を使う時、私はキューバの音楽をイメージしてしまうのである。

なぜだろうか?

それは私にとって、キューバの音楽が聖なるものの象徴だからだ。それは、基本的に故郷喪失者の歌であり、最初から他者と融合し、外部を想定して、宇宙的なものとの科学的な同化を意図したものだ。私にとって、そのような意図とは無縁の「自然」は意味をなさない。例えば、モーツァルトのピアノ・コンチェルトより「自然」なものが、この世の中にあるだろうか?

「自然」とは状態ではなくある関係性にすぎないと私は思っている。

外部を設定し、他者を捜すことに疲れてくると、私達は、自己の幻影としての「自然」を求めてしまうのではないだろうか。エコロジーのブームを含めた「自然」観は、希望のように見えて実はきわめて非科学的で弱々しいものだ。

ほとんどのエコロジストは、自己と環境を盲目的に同一視して、ただそれに依存している。つまり語られているのは、「自然」ではなく自己なのである。

モーツァルトも、キューバのミュージシャン達も、「自然」をコピーしているわけではな

い。「自然」を作り出しているわけでもない。「自然」の中にいるわけでもない。

「自然」とは関係性にすぎないということを音楽で証明しているだけだ。

当り前のことだが、私達がこの地球で「大自然」などと言ったところで、宇宙的なシステムで考えるとゴミのようなものだ。

だから私は、自己の投影としての「自然」を語りたくない。

例えば、地球の環境を守ろう、というようなことに私は何の興味もない。人類はそれほど偉くないし、基本的に地球は一個の消費物質なのだ。

私にとって大切なのは、その消費物質の中で、自己投影のための逃げ場としての「自然」を捜し、語ることではない。

持っている情報を配列を変えて提出することによって、ある関係性を示すことだけだ。

キューバの音楽の中には、私が考える「自然」のすべてがある、ホセ・ルイス・コステル

と知り合ってそういう確信を得た。

村上龍

新潮社「シンラ」、94年3月号より転載

参加ミュージシャン

ホセ・ルイス・コルテス|フルート、パーカッション、コーラス

ミゲル・アンヘル・デ・アルマス|キーボード、パーカッション、コーラス

フェリシアーノ・アランゴ|ベース、パーカッション、コーラス

カリクスト・オビエドイ|ドラムス、パーカッション、コーラス

Staff

Produced by: Ryu Murakami

Sound Produced by : José Luis Cortés

Recorded & Mixed : Ramón Alom Suarez

Sinpachirou Kawada (Music Inn)

Mastering Engineer: Kazumi Sugiura (Sony Records)

Art Direction & Design: Tomoaki Sakai (Blancchic)

Illustration: Hisashi Nishikata

Photographer: Atushi Kondou

Translator: Yukiko Yoshino

Production Service: Ayuko Yamada (Sony Records)

Promotion: Naoko Kodama (Sony Records)

Mamiko Kuroda (Sony Records)

Supervisor: Ikuo Nabeta

Tamio Suzuki (Sony Records)

Special Thanks to Genichi Yamamoto (Shueisha)

Takuro Kawanabe (Music Inn)

Hiroshi Nobue (TFM)

Motomitsu Tada (TFM)

Haruhiko Kouno

Sadayuki Kurawaka (SMASH)

Rie Akagi

Miyazawa Flutes MFG Co., Ltd.

Recorded at Music Inn Yamanakako Studio, 1993. 8